质谱基础知识 02:离子源

声明:本内容主要来自《质谱分析技术原理与应用》1相关章节。

常用离子源技术关键特性

| 特性 | EI (电子电离) | CI (化学电离) | APCI (大气压化学电离) | APPI (大气压光致电离) | ESI (电喷雾电离) |

|---|---|---|---|---|---|

| 全称 | Electron Ionization | Chemical Ionization | Atmospheric Pressure Chemical Ionization | Atmospheric Pressure Photoionization | Electrospray Ionization |

| 常用联用 | GC-MS | GC-MS | LC-MS | LC-MS | LC-MS |

| 电离方式 | 硬电离 | 软电离 | 软电离 | 软电离 | 极软电离 |

| 电离环境 | 高真空 | 高真空 (有反应气) | 大气压 (气相) | 大气压 (气相) | 大气压 (液相) |

| 分子离子峰 | 弱(如 \(\ce{M^{+\cdot}}\))或无 | 强(如 \(\ce{[M + H]^+}\) 或 \(\ce{[M-H]^+}\)) | 强(如 \(\ce{[M+H]^+}\)) | 强(如 \(\ce{M^{\cdot+}}\) 或 \(\ce{[M+H]^+}\)) | 强(如 \(\ce{[M+H]^+}\), \(\ce{[M-H]^-}\), 大分子常为多电荷 \(\ce{[M+nH]^{n+}}\)) |

| 适用分析物 | 挥发性且热稳定小分子 | 挥发性且热稳定小分子 | 中等极性、热稳定小分子 | 非极性、芳香族化合物小分子 | 极性、非挥发性的小分子和大分子 |

电子电离(Electron Ionization, EI)

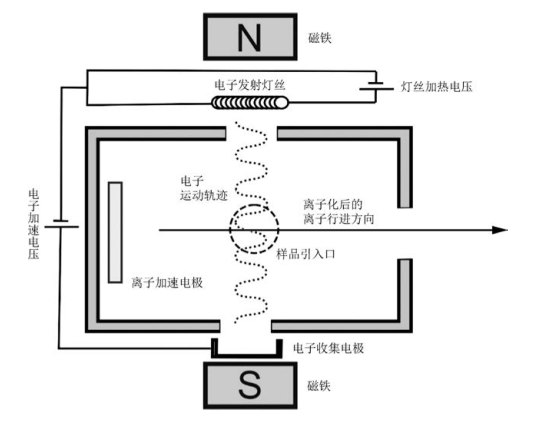

电子电离(Electron Ionization, EI)离子化技术是通过加热灯丝放出电子,电子经过电场加速获得高能量,被分析物(Analyte)因为获得电子的能量而离子化。被分析物吸收能量后,会因化学结构不同,裂解为独特的碎片离子,所以电子电离在当时常应用于有机分子的鉴定。

- 电子电离法仅能离子化气体分子,因此主要应用在挥发性较高的有机化合物的分析上。

- 一般采用 70 eV 来加速电子,当电子动能为 70 eV 换算成波长约为 1.4 埃,此波长范围与分子键长度相近,其更易与化学键相互作用。

- 电子电离法主要产生带正电的离子,主要使用正离子模式分析。

- 分子离子裂解,不容易检测到分子离子峰。

Figure 1. 电子电离法的离子源,样品由垂直于图面的方向引入(虚线圆圈为引入口)

化学电离(Chemical Ionization, CI)

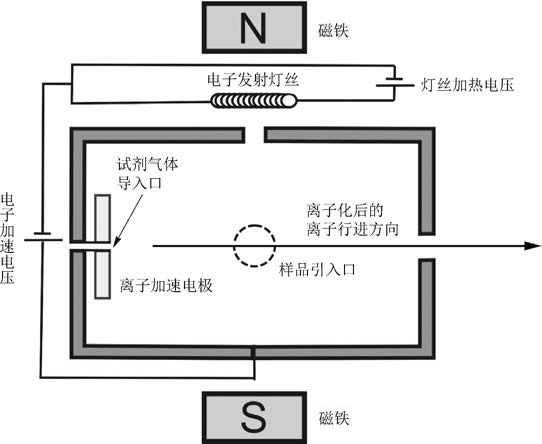

化学电离(Chemical Ionization, CI)是一种软电离的技术,弥补了电子电离不易得到分子离子峰的不足。

此离子化法利用电子先将一特定的试剂气体离子化以产生气相分子离子,再用产生的试剂气体离子与被分析物进行气相离子/分子反应,使待分析分子通过质子转移(Proton Transfer)或电子转移(Electron Transfer)等反应成为带电离子。

Figure 2. 化学电离法的离子源,样品由垂直于图面的方向引入(虚线圆圈为引入口)

质子转移化学电离

以常用的试剂气体甲烷为例,在不同的压力下,产生出不同的分子离子:

\[ \begin{gather*} \ce{CH_{4} + e^{-} -> CH^{+}_{4}\text{ 或 }CH^{+}_{3}\text{ 或 }CH^{\cdot+}_{2}\text{ 或 }CH^{+}\text{ 或 }C^{\cdot+}\text{ 或 }H^{\cdot+}_{2}\text{ 或 }H^{+} + 2e^{-}} \\ \ce{CH^{\cdot+}_{4} + CH_{4} -> CH^{+}_{5} + CH^{\cdot}_{3}} \\ \ce{CH^{+}_{3} + CH_{4} -> C_{2}H^{+}_{7}} \\ \ce{C_{2}H^{+}_{7} -> C_{2}H^{+}_{5} + H_{2}} \\ \ce{CH^{\cdot+}_{2} + CH_{4} -> C_{2}H^{+}_{3} + H_{2} + H^{\cdot}} \\ \ce{\cdots} \end{gather*} \]

随后,分析物与试剂气体生成的离子反应,得到质子化的分子离子,如苯胺(Aniline, \(\ce{C_{6}H_{5}NH_{2}}\))与 \(\ce{CH^{+}_{5}}\) 的反应:

\[ \ce{CH^{+}_{5} + C_{6}H_{5}NH_{2} -> CH_{4} + C_{6}H_{5}NH^{+}_{3}} \]

电荷交换化学电离

电荷交换化学电离(Charge Exchange Chemical Ionization, CE-CI)指被电子电离而带电的试剂气体离子( \(\ce{R^{\cdot+}}\) )与被分析物(\(M\))作用,被分析物上的电子转移到试剂气体上,而使被分析物离子化带正电荷。此方法也被称作电荷转移化学电离(Charge Transfer Chemical Ionization, CT-CI)。

\[ \ce{R^{\cdot+} + M -> M^{\cdot+} + R} \]

电子捕获负离子化学电离

由甲烷试剂气体的分子离子反应可知,在离子化的过程中,还会产生自由热电子,这些热电子可以被某些带酸性或高电负性(Electronegativity)的官能团分子捕获而带负电。此方法利用分子捕获热电子造成分子带负电的离子化机理,称作电子捕获负离子化学电离(Electron Capture Negative Ion Chemical Ionization,ECNICI),该方法可以选择性地观察到某些可以被此方法离子化的化合物(特别是带有卤素官能团的化合物)。

\[ \text{共振电子捕获反应} \qquad \ce{M + e^{-} -> M^{\cdot-}} \] \[ \text{电子捕获后解离反应} \qquad \ce{M + e^{-} -> [M - A]^{\cdot-} + A^{\cdot}} \] \[ \text{离子对生成反应} \qquad \ce{M + e^{-} -> [M - B]^{\cdot-} + B^{+} + e^{-}} \]

大气压电离

大气压电离(Atmospheric Pressure Ionization, API),是一类在常压下进行的离子化技术。与传统需要在真空下进行的离子化法相比(如 EI 和 CI),大气压电离具有直接分析液态样品、样品制备简单等优点。大气压电离主要包括三种:

- 大气压化学电离(Atmospheric Pressure Chemical Ionization, APCI)

- 大气压光致电离(Atmospheric Pressure Photoionization, APPI)

- 大气压喷雾电离(Electrospray ionization, ESI)

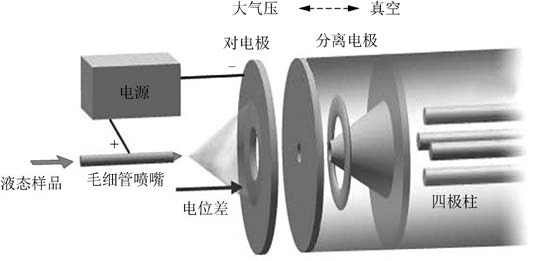

大气压化学电离(Atmospheric Pressure Chemical Ionization, APCI)

大气压化学电离实质是将化学电离(CI)扩展至大气压下进行,但由于化学电离中的灯丝在大气压下加热会强烈氧化,因此大气压化学电离是借助电晕放电(Corona Discharge)产生试剂离子。

Figure 3. 大气压化学电离的基本结构

具体可以描述为以下几个过程:

溶液雾化:样品溶液(Sample Solution)进入离子源后即被引入气动雾化器中,此装置是以高速氮气束所形成的雾化气体(Nebulizer Gas)辅助样品溶液喷雾成液滴。

溶剂汽化与去溶剂化:液滴会持续受到雾化气体的带动,进入一段加热石英管(Heated Quartz Tube),管内的温度约为 120 °C,足以将溶剂汽化而留下溶质,所以将液滴通过加热石英管,是一个溶剂汽化与去溶剂化(Desolvation)的过程。

试剂气体离子化:试剂气体(通常是氮气)在电晕针的作用下离子化,产生一次离子(Primary Ions)。

\[ \ce{N_{2} + e^{-} -> N^{\cdot+}_{2} + 2e^{-}} \] \[ \ce{N^{\cdot+}_{2} + 2N2 -> N^{\cdot+}_{4} + N_{2}} \]

- 二次反应气体离子(Secondary Reactant Gas Ions)产生:离子化的试剂分子与汽化的溶剂反应,生成二次反应气体离子。

\[ \ce{N^{\cdot+}4 + H2O -> H2O^{\cdot+} + 2N2} \] \[ \ce{H2O^{\cdot+} + H2O -> H3O^{+} + OH^{\cdot}} \] \[ \ce{H3O^{+} + H2O + N_{2}-> (H2O)2H^{+} + N2} \]

- 质子化转移:二次反应气体离子能与溶质进行离子/分子反应,如分析物与 \(\ce{(H2O)2H^{+}}\) 发生质子转移反应而离子化。

\[ \ce{(H2O)2H^{+} + M -> (H2O)2 + [M + H]^+} \] \[ \ce{(H2O)2H^{+} + M -> (H2O)2 + [M + H]^+} \]

此外,电荷交换化学电离和电子捕获负离子化学电离也可能发生。

大气压光致电离(Atmospheric Pressure Photoionization, APPI)

大气压光致电离是利用光能激发气态被分析物分子,使其离子化为自由基离子(Radical Ion)或进一步将被分析物质子化生成离子。

Figure 4. 大气压光致电离的基本结构

\[ \ce{M + }h\nu\ce{-> M^{\cdot+} + e^{-}} \] \[ \ce{M^{\cdot+} + S -> [M + H]^{+} + (S - H)^{\cdot}} \]

其中,M 为被分析物;S 为汽化的溶剂。反应式表示被分析物吸收光能形成自由基离子后会与汽化的溶剂进行质子转换,将被分析物质子化形成离子。

由于溶剂、空气分子会吸收光能,影响分析物离子化效率,因此大气压光致电离常使用掺杂剂(Dopant),如甲苯(Toluene)、丙酮(Acetone)来帮助被分析物离子化。向体系中通入高浓度的掺杂剂(相对于被分析物),让掺杂剂吸光并离子化为自由基离子,再与气态溶剂进行质子转移反应,最后质子转移至被分析物上,使其离子化。其过程表示如下:

\[ \ce{D + }h\nu\ce{-> D^{\cdot+} + e^{-}} \] \[ \ce{D^{\cdot+} + S -> [S + H]^{+} + (D - H)^{\cdot}} \] \[ \ce{M + [S + H]^{+} -> (M + H)^{+} + S} \]

此外,掺杂剂自由基离子也可能直接与分析物进行电子交换:

\[ \ce{D^{\cdot+} + M -> M^{\cdot+} + D} \]

电喷雾电离(Electrospray ionization, ESI)

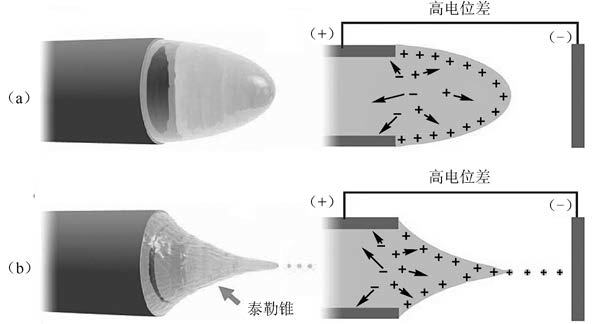

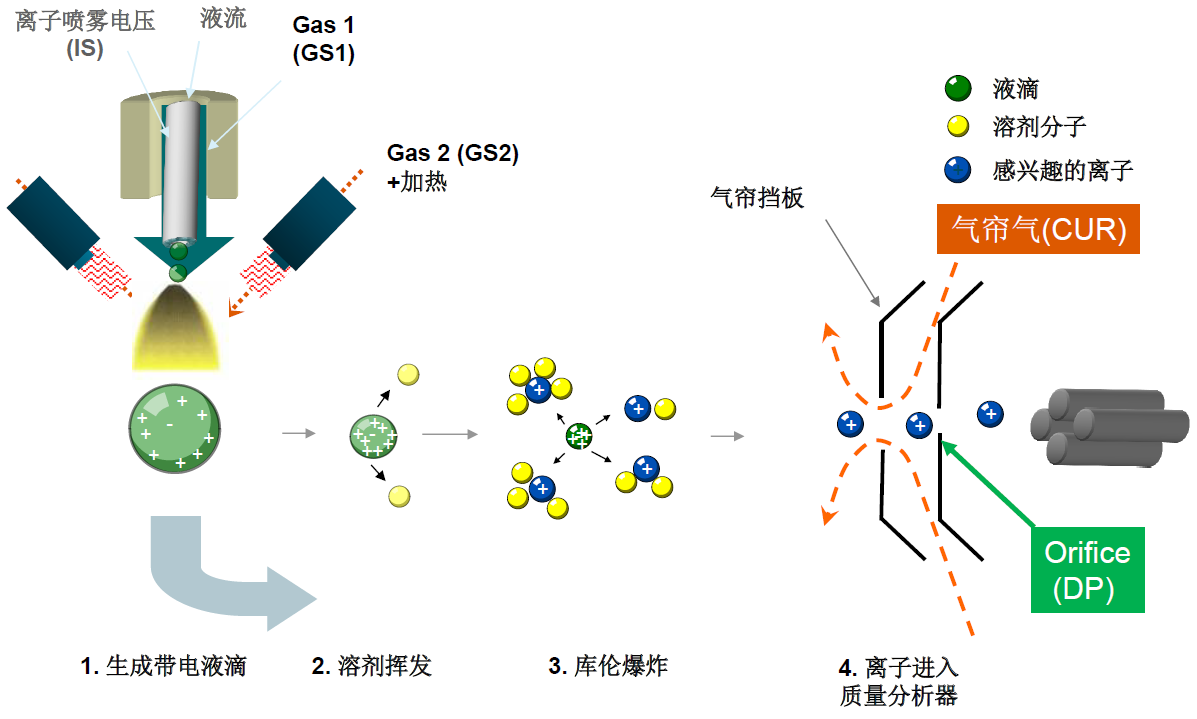

电喷雾电离离子源基本构造如 Figure 5 所示,具体可以描述为以下几个过程:

- 溶液样品引入(Solution Introduction):样品溶液经金属毛细管喷针引入离子源,在喷嘴出口 1–2 cm 处有一片对电极(Counter Electrode),可以与喷嘴之间形成 3–6 kV 的电位差。在无电位差的情况下,溶液流经金属毛细管喷嘴出口时,会因为表面张力而形成一个圆弧曲面,此时溶液中电离的正负离子均匀分布。

Figure 5. 电喷雾离子源

- 液滴生成(Droplet Formation):如果在金属毛细管上施加正电,溶液中电离的阳离子会向溶液表面聚集,电场对正离子的作用会牵引液面向外扩张,当牵引力大于表面张力时,液面逐渐形成圆锥形,称为泰勒锥(Taylor Cone),同时泰勒锥尖端会陆续释放出带有正电荷的微液滴,此即为电喷雾现象。

Figure 6. (a)溶液中解离的正离子受电场牵引,推挤出口端液面成为圆锥形;(b)正离子的电场牵引力大于液面表面张力时,形成可稳定产生电喷雾现象的泰勒锥

- 液滴缩小(Droplet Shrinkage)和气相离子生成(Gas Phase Ion Formation):样品溶液被喷雾成带电荷的微液滴后,在加热气流的作用下,溶液不断蒸发,但电荷不会消失。当电荷密度很大时,液滴分裂,此过程不断重复,产生体积越来越小的液滴,带电荷液滴最后会产生完全不含溶剂分子的气态被分析物离子,此一连串反应称为库伦分裂(Coulomb Fission)。

注:文献中提出离子蒸发模型(Ion Evaporation Model)和利用碰撞活化去团簇(Declustering by Collision Activation)两种不同的机制,来解释经多次分裂、体积不断缩小的带电荷液滴,如何产生完全不含溶剂分子的气相离子。

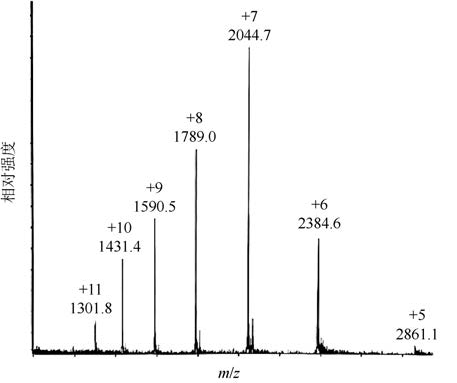

ESI 容易形成多电荷离子,以蛋白质样品为例,被分析物经电喷雾后会形成带有多个正电荷的气态蛋白质离子,这些正电荷以质子化的方式形成于蛋白质的碱性官能团(Basic Functional Group)上。蛋白质的 N 端(N-Terminus)、碱性氨基酸(Basic Amino Acid)如精氨酸(Arginine)与赖氨酸(Lysine)都有含氮原子组成的碱性官能团,这些碱性官能团在酸化的溶液中会与质子(Proton,\(\ce{H^+}\))结合而带正电荷。所以蛋白质样品在酸化的溶液中,会形成带有多个正电荷的蛋白质离子,最后经电喷雾后形成带有多个正电荷的气相离子。

\[ \ce{M_{(solid)} + H_{2}O + HCOOH ->[溶剂化] [M] + mH^{m+}_{(liquid)} ->[电喷雾] [M + nH]^{n+}_{(gas)}} \]

Figure 7. 溶菌酶经电喷雾产生的质谱图,图中各信号代表带有不同正电荷数目的溶菌酶离子

通过对 ESI 质谱图中观测到的多电荷态离子峰系(charge-state envelope)进行解卷积(Deconvolution),可以推算出该蛋白质的完整分子量(Intact Mass)。

现今的电喷雾离子源在硬件上做了许多改良,下面以 SCIEX 的 ESI 为例,主要有以下改进:

Figure 8. SCIEX 的 ESI 示意图2

- 调整电喷雾喷嘴与质量分析器入口的角度,当两者呈 90° 角时有最好的离子化效率;

- 改良去溶剂过程的效率,利用雾化气体辅助溶液更容易喷雾成微液滴(Gas 1, GS1);

- 从质量分析器入口向电喷雾喷嘴,制造一面气帘以及从喷嘴侧面导入加热的气流,称为气帘气(Curtain Gas, CUR),使溶剂加速挥发;

- 在锥孔上施加一去簇电压(Declustering potential, DP),防止离子与溶液分子成簇。

注:在离子源(常压)与离子传输部分(高真空)之间存在真空度差异,离子流在穿过 Orifice 后发生超音速膨胀,导致离子流冷凝。在冷凝过程中,离子与溶剂分子(P)互相吸附形成一系列簇离子;加在 Orifice 上的 DP 电压能给予离子一定的共振能量,使离子发生共振,从而阻止溶剂分子的吸附,并与气帘气配合,实现去簇。3

基质效应

大气压电离,尤其是电喷雾电离与大气压化学电离,这些离子化法的离子化效率会受基质的影响而变化,文献中称之为“基质效应”(Matrix Effect, ME)。当上述离子化法与色谱(Chromatography)技术相结合时,从色谱柱与被分析物共流出(Coeluting)的物质,往往会让被分析物的质谱信号大幅减弱或增强,严重影响定量分析的准确度、精密度、检测下限、线性范围等。

\[ \text{基质效应 (ME\%)} = \left( \frac{B}{A} - 1 \right) \times 100 \% \]

目前已知有下列方法可以克服基质效应造成的负面影响:

- 利用样品前处理或合适的色谱分离将复杂基质的化学成分净化,以去除干扰物质。

- 使用基质匹配( Matrix-Matching )的校准曲线进行定量。

- 采用标准加入法( Standard Addition Method )进行定量。

- 采用内标物( Internal Standard )进行定量,对可区分化学性质相似但质量不同的待测物的质谱仪而言,若使用稳定同位素标记的内标物往往能大幅提高定量的准确度,缺点是成本昂贵。

- 改进离子源设计或选用合适的离子源降低基质效应。研究显示,电喷雾电离的基质效应相对比较严重,大气压化学电离次之,大气压光致电离比较不明显。

References

台湾质谱学会 编著. 质谱分析技术原理与应用[M]. 北京:科学出版社, 2019.

ABSCIEX QTRAP® 液相色谱质谱联用系统基础应用培训

河北医科大学药学院液质联用仪(LC-MS)基础应用培训: https://phalab.hebmu.edu.cn/resources/43/202206/1655099489971069569.pdf